食と放射能について

東日本大震災と原子力発電所事故

福島第一原子力発電所事故(2011年)は、地震と津波の影響で電源が使えなくなり、燃料を水で冷やせなくなったことで燃料が自分の熱で溶けはじめ、「水素」がたくさん発生して水素爆発を起こり、この爆発で放射性物質が大気中に放出されました。放射性物質から出る「放射線」をたくさん受けると、がんを引き起こすリスクが高くなるため、命と健康を守るため、原子力発電所の近くに住んでいる人は、避難しなければなりました。

「10の疑問から学ぶふくしま復興のあゆみ」より

福島県2024年3月25日発行

食品への影響

水素爆発により放射性物質が放出

放射性物質が検出された野菜等出荷停止

「除染」等の対策

放射線のモニタリング検査

安全性が確認できたものから

出荷停止解除

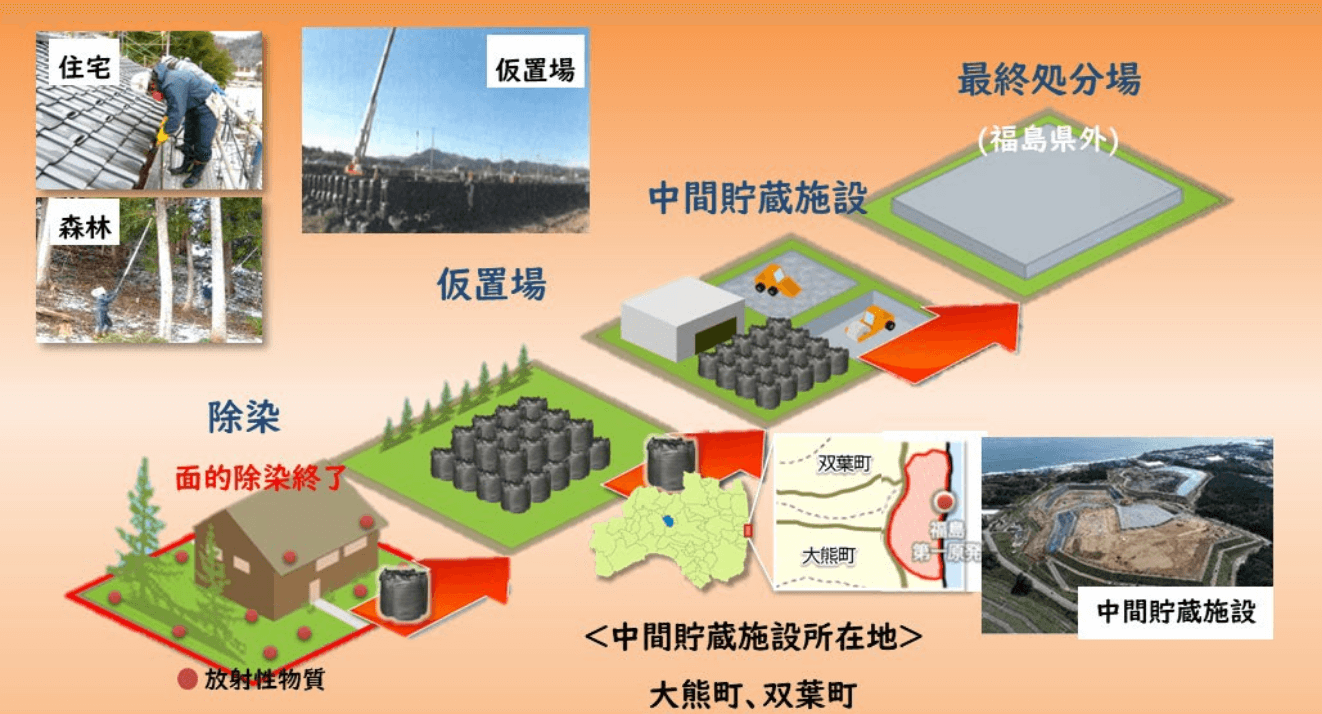

復興へのあゆみと「除染」

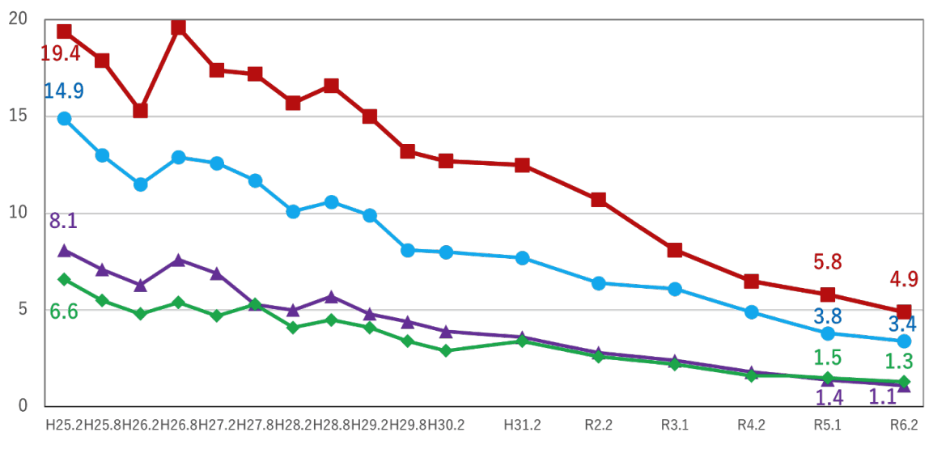

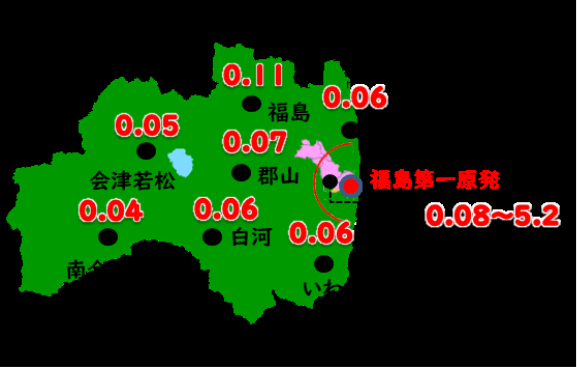

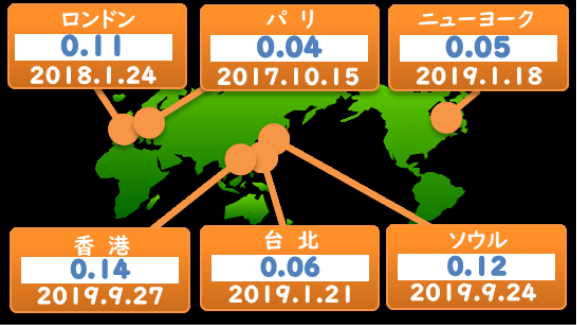

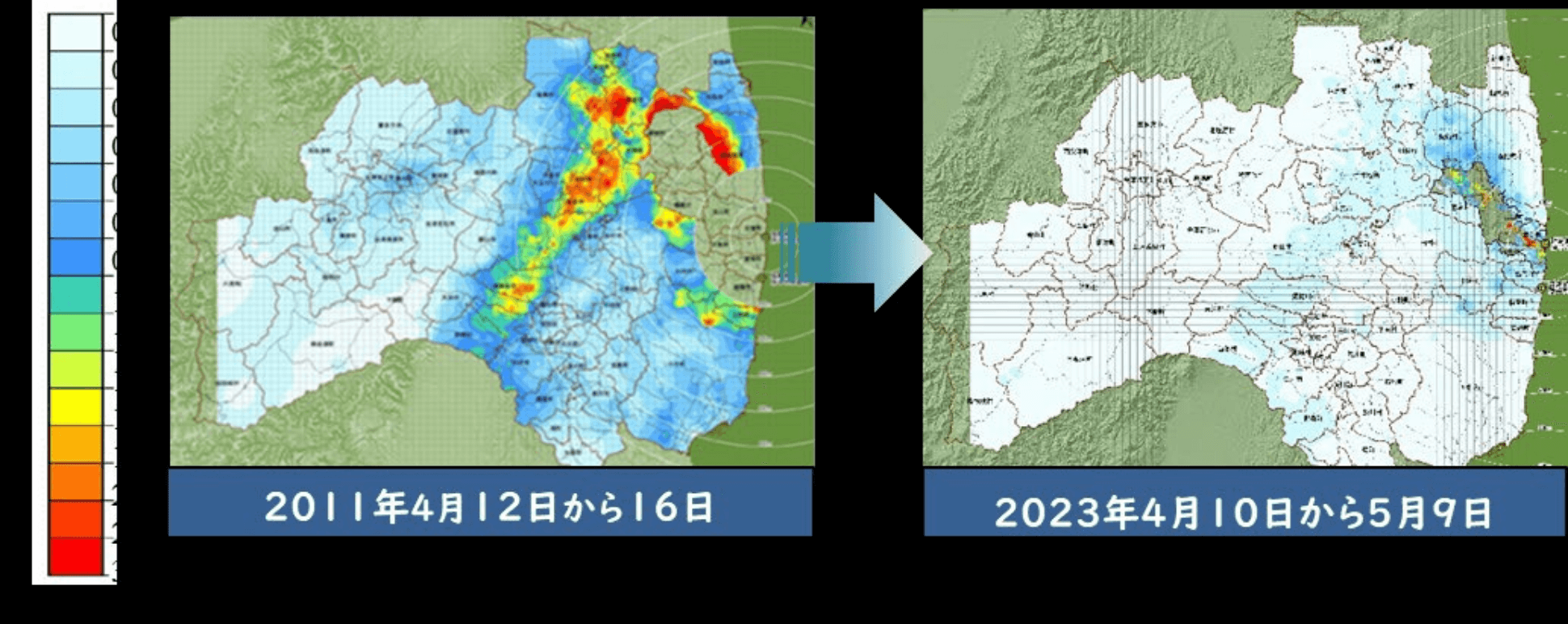

原子力発電所事故後、福島県内の空間線量率は上がりましたが、時間の経過に伴い、自然に放射線量が減ったことや除染の効果もあり、今では避難指示が続いている帰還困難区域を除き、ほとんどの地域で大きく空間線量率が下がりました。

「風評」と食品のリスクコミュニケーション

「風評」の解消 = 「正しい情報を知ること」

- 食品が安全かどうか

- 安全とする根拠は何か

- 「データ」を確認できるか

「食品のリスクコミュニケーション」の基本的な考え方

基本=「量」の問題

「量」の具体

<リスク(危険の程度)>=健康に悪影響を及ぼす可能性とその程度

食品の安全は、量の問題 食品のゼロリスクはない=リスクは評価し、管理するもの

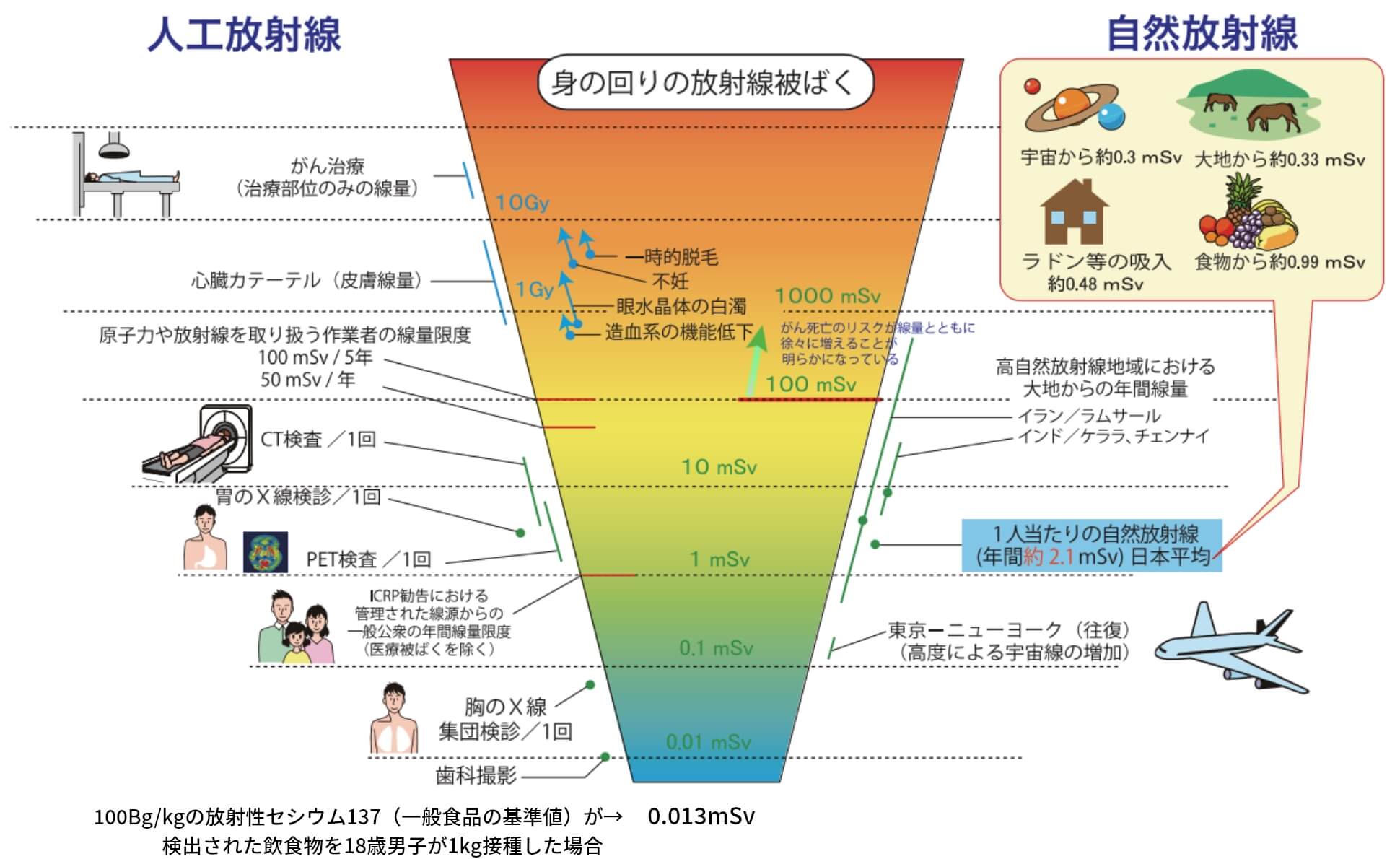

出典:(国研)量子化学技術研究開発機構 放射線医学総合研究上作成の図を消費者庁が一部改変

【ご注意】①数値は有効数字などを考慮した概数です。②メモリ(点線)は対数表示になっています。目盛がひとつ上がる度に10倍となります。

※1回は一度の検査全体での被ばく量です。

出典:消費者庁

食品と放射能 Q&A

「放射線」、「放射能」、「放射性物質」は、何が違うのですか?

「放射線」は不安定な原子核が安定な原子核に変化する際に出る、物を通り抜ける、高いエネルギーを持った光に似たもので、この放射線を出す能力を「放射能」といい、この能力を持った物質を「放射性物質」といいます。

放射線には、アルファ(α)線、ベータ(β)線、ガンマ(γ)線、エックス(X)線、中性子線などがあり、種類によってエネルギーの大きさや物を通り抜ける力が違います。

放射線が人から人へうつることはありません。

「ベクレル」と「シーベルト」の違いは、何ですか?

食品や水などに含まれる放射性物質が放射線を出す能力を表す単位が「ベクレル(Bq)」です。放射性物質の不安定な原子核が1秒間に1個、別の原子核に変化すると、1ベクレルになります。一方、放射線による影響は、放射線の種類や被ばくの仕方によって異なります。

放射線による人体への影響を統一して表す単位が「シーベルト(Sv)」です。シーベルトの数値が同じであれば、被ばくの状態や放射線の種類などの様々な条件が違っても、人体に与える影響の程度は同じです。

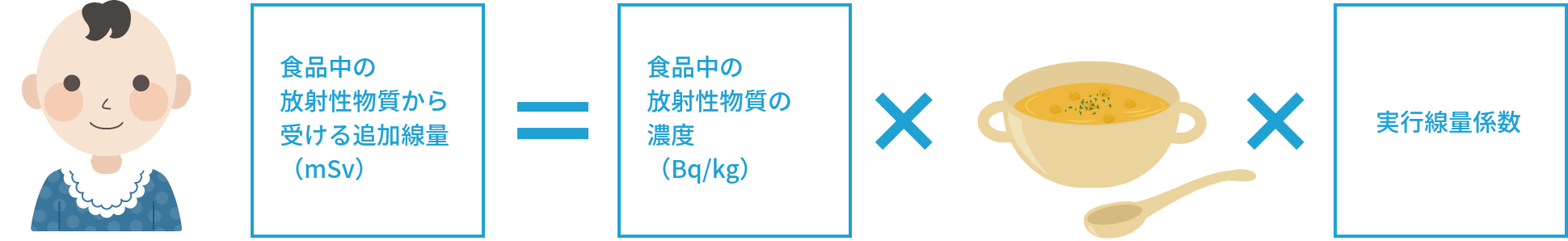

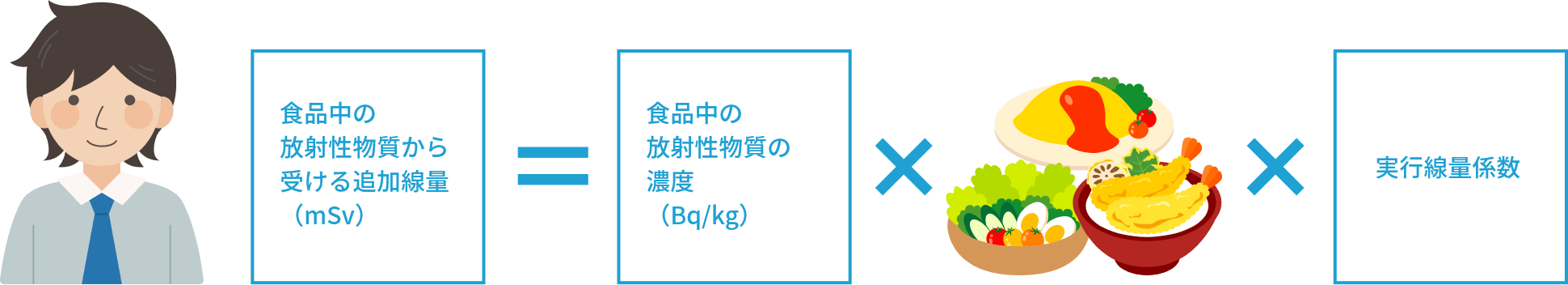

食品中の放射性物質の量を表すベクレルから、その食品を食べた場合の人体への影響を表すシーベルトへは、実効線量係数という換算係数を使って計算できます。

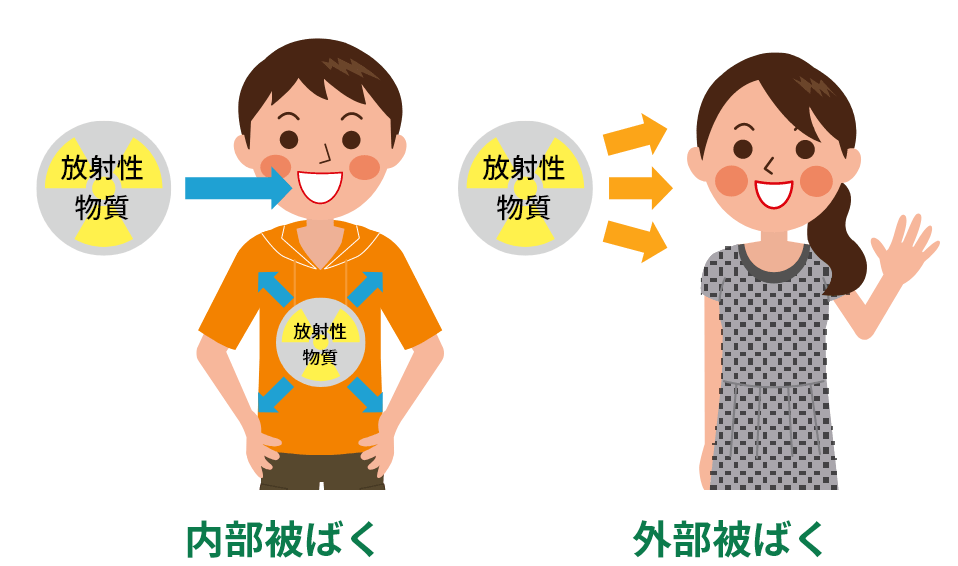

「外部被ばく」と「内部被ばく」は、どう違うのですか?

外部被ばくとは、体の外にある放射性物質等から出る放射線を受けることです。これに対し、内部被ばくとは、放射性物質を含む空気や水、食べ物などを、呼吸や飲食などによって、体の内に取り込んだ放射性物質から放射線を受けることです。外部被ばくでも内部被ばくでも、シーベルトで表す数値が同じであれば、人体への影響は同じ程度です。私たちは日常の生活の中でも自然放射線によって「外部被ばく」と「内部被ばく」をしています。

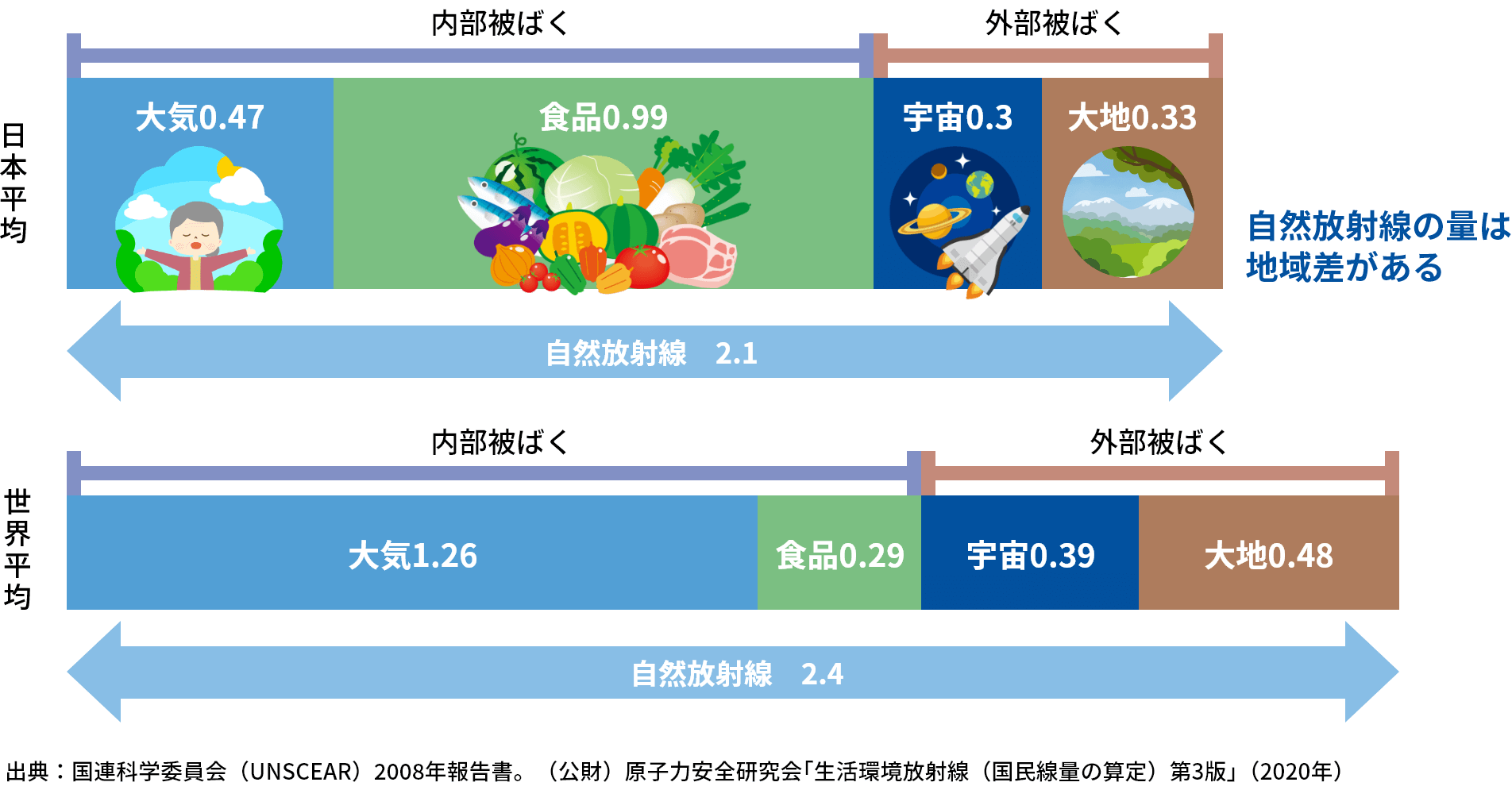

事故の前には身の回りに放射線は、なかったのですか?

地球ができた時から大地や大気には放射性物質があり、放射線を出しています。食品にも天然の放射性物質が入っています。宇宙にも多くの放射線が飛び交い、一部は地上まで届いています。このような、自然界にもともとある放射線を自然放射線といいます。私たちはこれらの放射線をいつも受けています。人工の放射線と自然の放射線とでは、シーベルトの数値が同じであれば、人体への影響に違いはありません。

私たちが1年間に受ける自然放射線<1人当たりの年間線量>

天然の放射性物質による被曝

【食品中のカリウムのおおよその量】

| 生わかめ | 200Bq/kg | |

|---|---|---|

| ほうれんそう | 200Bq/kg | |

| キャベツ | 70Bq/kg | |

| 干ししいたけ | 700Bq/kg | |

| 魚 | 100Bq/kg | |

| 肉 | 90〜100Bq/kg | |

| 米 | 30Bq/kg | |

|---|---|---|

| 食パン | 30Bq/kg | |

| ポテトチップス | 400Bq/kg | |

| 牛乳 | 50Bq/kg | |

| ビール | 10Bq/kg | |

【体内に存在する天然の放射性物質】

日本人(体重60kg)の場合

| カリウム40 | 約4,000(Bq/人) |

|---|---|

| 炭素14 | 約2,500(Bq/人) |

出典:(公財)原子力安全研究会「生活環境放射線データに関する研究」(1983年)を消費者庁が一部改変

放射線は、私たちの身体にどのような影響を与えるのですか?

私たちは昔から常に少量の放射線を受けていながら、健康への影響を特に気にすることなく普段の生活をしています。放射線による影響は、放射線の「ある・なし」ではなく「どのくらいの量」を受けたかによります。

生涯における累積の実効線量としておおよそ追加線量が100mSv以上で、健康への影響が見いだされ始める。

※通常の生活で受ける自然放射線や医療行為によるものを除く

基準値は、食品から受ける追加線量が年間100mSvを超えないように設定。

食品中の放射性物質の基準は、どうなっているのですか?

どの性別・年齢層でも、国際的にも安全と考えられているレベル(食品から受ける追加の放射線量が年間1ミリシーベルト)以下となるように、基準値が決められています。

年齢区分別の摂取量と放射性物質の健康に与える影響を考慮し限度値を算出

| 年齢区分 | 性別 | 限度値(Bq/kg) |

|---|---|---|

| 1歳未満 | 男女平均 | 460 |

| 1歳〜6歳 | 男 | 310 |

| 女 | 320 | |

| 7歳〜12歳 | 男 | 190 |

| 女 | 210 | |

| 13歳〜18歳 | 男 | 120 |

| 女 | 150 | |

| 19歳以上 | 男 | 130 |

| 女 | 160 | |

| 妊婦 | 女 | 160 |

放射性セシウムの基準値

| 食品群 | 基準値(Bq/kg) |

|---|---|

| 飲料水 | 10 |

| 牛乳 | 50 |

| 乳児用食品 | 50 |

| 一般食品 | 100 |

※基準値は、食品や飲料水から受ける線量を一定レベル以下にするためのものです。日本では事故が起きたことや、年間の食事量、セシウム以外の放射性物質の影響も考えて、基準値の数値が、コーデックス(1,000Bq/Kg)などの海外と比べて小さくなっています。

※乳幼児は食事量全体で約0.9mSv以下とする必要がある一方で、中高生男子は多量の食事量全体で約0.9mSv以下とする必要があるので、食品1kg当たりの限度値が小さくなります。

年齢・性別区分ごとの限度値は、13歳〜18歳の男性の限界値128Bq(ベクレル)/kgが最も厳しい(小さい)値になります。

これを踏まえ、一般食品の基準値を「100Bq/kg」とすると、全ての世代・性別に対して考慮された基準値となります。

食品のモニタリング検査 Q&A

食品中の放射性物質は、どうなっていますか?

生産者が栽培や飼育状況を管理している農産物や畜産物に含まれる放射性物質は年々減少し、今では基準値を超えるものはほとんどありません。一方、野生の品目では、一部の地域で基準値を超えるものがあります。

平成25年度以降の検査結果では、農産物では野菜類、茶に基準値を超えたものはありません。畜産物についても、全て基準値以内です。また、米・豆類では平成27年産以降、基準値を超えたものはみられていません。野生のきのこ類・山菜類、野生鳥獣肉等は、生産者の管理が困難であり、一部の地域・品目では基準値を超えることがあるため、検査をしっかり行っています。

食品中の放射性物質について、どのような対策がとられているのですか?

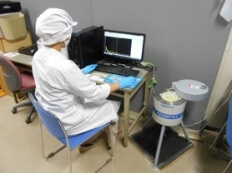

基準値を超える食品が流通することがないよう、計画的なモニタリング検査とその結果に

基づく出荷制限が行われています。

「自家消費野菜等」の放射能検査

「自家消費野菜」とは?

- 家庭菜園

- 里山などで自生しているキノコや山菜

- 野生生物(イノシシなど)

販売しない自分たちで育てた野菜などを身近な市町村窓口で受付し、検査することができます

野生のきのこや山菜、野生鳥獣の肉は、どのような状況か?

放射性物質の低減対策が難しい野生のきのこや山菜、野生鳥獣肉には、令和5年度も基準値を超えたものがあり、引き続き注意が必要です。検査結果を基に、基準値(100ベクレル/kg)を超える可能性のある地域では、出荷自粛や出荷制限、摂取制限を行うことで、基準値を超える野生のきのこや山菜、野生の鳥や獣の肉が流通することのないよう取り組んでいます。制限に関する情報は林野庁や県のウェブサイトで公表されています。

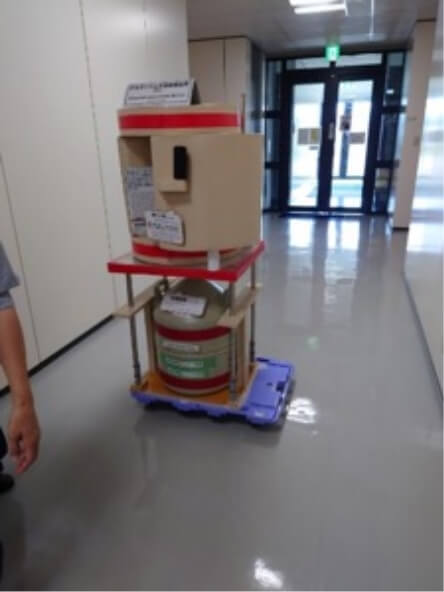

「自家消費野菜等」の放射能検査機器震災以降、各市町村窓口で実施

「破壊式」測定装置

「非破壊式」測定装置

「福島県の野菜は検査しているから安心」と言われることもありますが、検査していることが安心につながっているだけではなく、それ以上に「安全」のために努力をしている生産者の皆様が、「安心」を作っているのだと思います。